|

ホーム |

制作プロセス |

事例紹介 |

会社概要 |

お問い合わせ |

||||||

制作プロセス(CSRレポート・Sustainability Report) → → → 制作プロセス(技術提案書・プロポーザル・プレゼン資料)はこちら |

|||||||||||

|

CSRレポート(Sustainability Report)は、企業が持続可能な社会の実現に向けて経営をしていくために、トリプルボトム(環境・社会・経済)に関して、活動によって生み出された成果をしっかりと社会に報告するためのものです。もちろんプラス面だけでなくマイナス面もしっかり報告する必要があります。 近年は、多くの企業がGRIガイドライン第4版(G4)やISO 26000、環境省「環境報告ガイドライン(2018年版)」などのガイドラインに沿ってコンテンツを整理し、CSRの目標を設定してその達成度を評価するしくみとしてKPIを策定、その進捗を管理しています。レポートづくりにおいては、選定した重要課題のなかでも特に優先して取り組むべき項目を『マテリアリティ』として特定し、その取り組みを特集化するなどしています。 SDGsとの関係性については、分野や各マテリアリティごとに関連する項目をマッピングし、貢献度の大きいターゲットについてはアイコンの記載を大きくするなど、関連性をビジュアルでわかりやすく表示するなどの工夫が見られます。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 最近のレポートの発行形態 | |||||||||||

最近のレポートの発行形態は、 ①冊子形態を前提に、印刷物として発行(冊子のPDFはウェブサイトにアップし、必要に応じてhtmlも更新) ②ウェブサイトでの情報発信を基本に、各社のレギュレーションに沿ってウェブサイトを構築。このウェブサイトにアップした年次報告を中心に、あまり手を加えないカタチでPDF化してウェブサイトにアップ(簡易版PDF報告書)。印刷物は基本、発行しない(有識者や関係者には簡易版を印刷するケースも有り) ③ウェブサイトでの情報発信を基本に、インタラクティブなPDFを作成。フォーマットも従来のA4タテに限らず、A4ヨコも多い。デザインもタブレットで見られること(操作されること)を意識したフラットデザインも多用 ④冊子版を作成するとともに、ウェブサイトには別途、インタラクティブ版PDFを作成 これらに加え、一般の方でも取り組みをできるだけわかりやすく伝えるための読み物風の冊子や、従業員へ自社のCSRの取り組みを浸透させることを目的に作成されたコミュニケーション冊子などがあります。 デザイン面では、とかく文字が多くなりがちなレポートの内容の要点を、分かりやすく伝わりやすいものとするために、ページのメリハリを付けたり、タイトルのフォントの種類や大きさを工夫したり、視覚的に全体像を伝える下記のようなインフォグラフィックと呼ばれるデザイン手法も多く用いられます。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| STEP 1 企画・構成 |

●過年度のレポートの分析(社内外からの評価、社会動向・要請に基づく開示項目 の検討) ●年度方針との整合性 ●編集方針(全体の方向性、冊子・PDFとWebとの棲み分け、他レポートとの 棲み分け) ●大枠のページ構成の決定(ページ割・台割作成、体裁の決定) ●全体スケジュールの確認 ●デザインフォーマットの作成(Webは基本デザイン設計) ●表記ルールの作成(既存のものがあればそれをベースに、制作プロセスで新たに ルール化したワードを随時追加し更新) |

||||||||||

| STEP 2 制作(デザインワーク) |

●各部署へのヒアリング(取材) ●サムネイル(各ページのレイアウト見本)を作成し、各記事の誌面の割り付けや掲載 ポイントについて確認 ●原稿作成(①原稿支給 ②リライト ③新規作成) ●カンプ作成(提出・確認→戻し):3〜5回程度の出し戻し ●掲載内容がある程度固まった段階でプロ校正 ●必要に応じ第三者意見/保証 |

||||||||||

| STEP 3 Web(html) & 英語版への展開 |

●掲載内容がある程度固まった段階でWebおよび英語版へ展開 Web版はレイアウト制作、コーディング 英語版は翻訳を開始し、英語版カンプ作成へ ※スケジュールに余裕があれば英語版の作成は日本語版校了後にスタート |

||||||||||

| STEP 4 印刷・製本、Webアップ |

●冊子は入稿後、色校正で最終確認(必要に応じて修正)→再入稿→印刷・製本・納品 ●Web(html)は表紙テストでリンク等含め最終確認→公開 ●PDFをアップ、公開 ●英語版は出来次第、Webへアップ |

||||||||||

| 簡単にできる自社ウェブサイトのCSRページ閲覧状況の現状把握 | |||||||||||

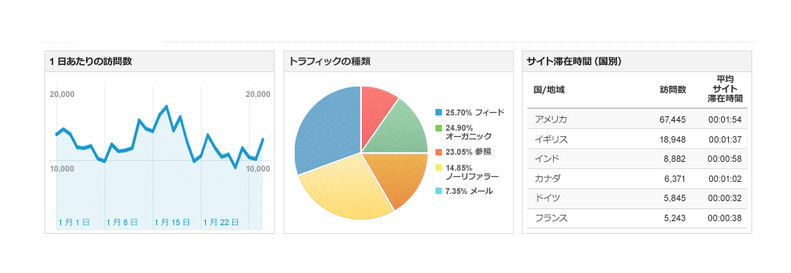

CSRのご担当者様は、自社ウェブサイトのCSR関連ページに掲載されている情報がどれほどネットユーザーに興味を持っていただいているかが気になるところです。そんなとき、閲覧状況を把握するために外注先に頼んでレポートを提出いただいているご担当者様もいらっしゃるかもしれません。 「Google Analytics」(グーグル アナリティクス)というサービスをご存知でしょうか? これは、無料で使えるとても高性能なウェブ解析ツールです。アクセス数はもちろん、「どのページがどれだけ見られているか」「どのサイトからの訪問者が多いか」「滞在時間はどの程度か」「パソコンやタブレット、スマートフォンなど、どの端末でアクセスされているか」などを調べることができます。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| ※「Google Analytics」の詳細は、以下のURLをご覧ください。(https://www.google.com/intl/ja_ALL/analytics/index.html) このサービスを活用すればいつでも閲覧状況を知ることができるため、レポートアップのニュースリリースが出された後などは、アクセス数が上がっているのがわかります。ウェブサイトの管理担当部署では、サイト全体のアクセス状況を把握するために、すでに活用されていることも多いと思うので、外注先にお願いする前に一度確認してみてはいかがでしょうか。 |

|||||||||||

| 制作現場からみたレポート・報告書の見た目をワンランクアップさせるためのポイント「写真編」 | |||||||||||

CSRレポートや環境報告書は、年次報告の位置付けにあるため掲載される写真のほとんどを支給していただきます。しかし、そうした写真の中には現場担当者様が撮影したスナップ写真も多く、集合写真や会議を後方から撮影したもの等は、どれもが同じようにみえてしまします。しかも、会場が暗かったりすると、そもそも何の写真かが分からないといったこともあります。折角、内容の濃いイベントや会議体、新たな取り組みでも、こうした写真を掲載していると、Web閲覧者や冊子読者への訴求効果が半減してしまいます。 |

|||||||||||

|

もし、CSR担当部署でCSRに関連する年間のイベントや会議体を事前に把握しているのであれば、ちょっとしたイベントや内向きの会議体でもプロのカメラマンを手配していただき、しっかりした写真を撮ることをお勧めします。 もちろんカメラマンの費用はかかりますが、そうした写真を掲載した際のWeb閲覧者や冊子読者へのインパクト・訴求効果は大きく、その費用対効果は高いと考えられます。 Webやレポートがステークホルダーとのコミュニケーションツールであることを踏まえると、特集記事やトピックスとして大きく扱う記事だけでなく、継続的な取り組みに対しても、取り組みの全体的なイメージを伝える写真が持つ訴求効果は大きく、十分な事前準備が大切です。 それでなくてもCSRの取り組みについて書かれている文章は、なかなか一般の方は興味を示して読んでいただけない傾向にあるので、写真を大きく扱って文字を少なくするためにも。 |

||||||||||

| とはいっても、事前に他部署のスケジュールを把握できなかったり、次年度のWebやレポートのために一年も前から準備できないということも多いと思います。その場合、従来のようにイベントや会議体の主催部署にお願いしたり、CSRのご担当者様が出向いて撮影することになるかもしれませんが、写真撮影の得手不得手は別にして、次の3点を気にとめておいてください。 ①ご用意いただきたい画像データの目安 画像データを支給した際、制作現場から「もっとサイズの大きい、あるいは高解像度のデータを支給願います」という依頼を受けることがあると思います。一般的にデジタルカメラで撮影した画像データは72dpiという解像度が一般的ですが、商業印刷に使用する画像データの解像度は300〜350dpi必要で、単純にいうと4〜5倍の密度のデータが求められます。 例) 100万画素:1280× 960(ピクセル) → 印刷時 92× 69ミリ(ご用意いただきたいデータの最低限の目安) ノートPCで画像を100%で表示した際、画面いっぱいになる程度が目安 300万画素:2048×1536(ピクセル) → 印刷時148×111ミリ 800万画素:3264×2448(ピクセル) → 印刷時236×177ミリ (B5弱のサイズなので誌面ではそこそこ大きく扱えます) ②取りあえず枚数を撮る ご担当者様がご自身で撮影する場合、可能であればできるだけいろんなカットで枚数を撮ってください。うまく撮れていないと思われる写真でも、ソフトで補正することによって見映えが変わる場合もあるので。 ③画像は元データで支給 画像データを支給される場合は、ワードやエクセルに貼り付けたりせず、極力元データをご用意ください。 |

|||||||||||

| → → → 制作プロセス(技術提案書・プロポーザル・プレゼン資料)はこちら | |||||||||||

| 株式会社ヴィータ・プロ(VITA・PRO) 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-13-6 アイシスプラザⅢ803 TEL045-470-2811(代表) | |||||||||||